(Galde 14, udaberria/primavera 2016). Lourdes Oñederra.

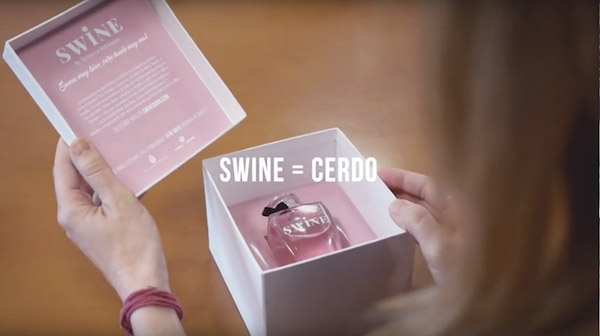

La Real Academia de la Lengua Española puso en marcha el pasado mes de mayo una ingeniosa campaña en contra del excesivo uso de anglicismos en español. No me parece mal la campaña. No estaría mal que alguien se lo planteara también con el euskera.

En realidad, el problema no es tanto el uso de palabras inglesas en euskera o castellano. Los préstamos (palabras que pasan de una lengua a otra) no son dañinos en sí. El problema es cuando se usan para sustituir a lo que ya existe en la lengua receptora. Eso se suele hacer por ignorancia y por admiración acomplejada hacia la lengua donante (es decir, por papanatismo) y eso sí que es dañino. Creo que el auténtico problema con el inglés va por ahí: cuánto nos gusta, cómo nos pone. De ese problema no se salva el euskera. Diría que tiene incluso en nuestra sociedad un plus alimentado por la castellano-fobia más o menos confesa de bastante gente, a quien lanzarse en brazos del inglés permite rechazar el castellano sin caer en la ignominia de defender el monolingüismo, algo impensable en una sociedad moderna del siglo XXI.

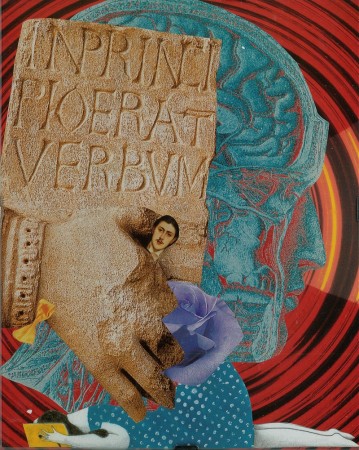

No voy a entrar aquí en los vídeos que se han diseñado para la campaña en cuestión, porque no viene a cuento y porque de lo que quiero hablar es del lema con el que han bautizado la campaña: «Lengua madre solo hay una» (sí, con «solo» así, sin acento, que se lo ha quitado, para mayor comodidad, la misma Academia de la que hablamos, como si «tocar solo el violín» no llevara a confusión a la hora de saber si se trata de que no se toca ningún otro instrumento más que el violín o de que quien toca el violín no tiene compañía).

O sea que lengua madre no hay más que una… ¡con lo que a algunos, algunas, nos gusta ir por ahí presumiendo de que tenemos dos primeras lenguas, que de pequeños tuvimos la suerte de aprender dos lenguas a la vez y que tan nuestra es la una como la otra!

¿Somos una minoría? Aparentemente sí, pero una nunca pierde la esperanza de que también esto sea cuestión de ir saliendo del armario poco a poco, y, para que las alternativas se abran, hay que empezar a hablar de ellas. Tal vez seamos más de lo que parece quienes reneguemos de la unicidad, las exclusividades y el singular. No voy a negar que tienta pensar que el amor verdadero es único y exclusivo, por ejemplo. Es cómodo, es como cuando te explicaban las ecuaciones y aprendías a despejar la incógnita. Pero no me negaréis que es más de letra de bolero que de mentes pensantes progresistas.

Con lo de la lengua también es cómoda la unicidad, porque resulta simple y claro. Si la lengua madre (de que la llamen precisamente «madre», como a la patria, hablamos otro día) es solamente una, entonces las demás sobran o, por lo menos, valen menos, tiene menos legitimidad y, puestos, tiene menos derechos. En cualquier caso, buena-buena, la de verdad, por auténtica, es una. Piénsese, sin ir más lejos, en el ciego entusiasmo con el que estamos reprimiendo, en aras de una oficialidad mal entendida y mal practicada, los nombres (o formas de nombres) no euskéricos (como Pasajes frente a Pasaia) de nuestros pueblos y ciudades, cuando escribimos o ¡incluso! cuando hablamos en castellano o español (tenemos otro tema con esos dos términos ¿no?). El entusiasmo es, además de ciego, sordo: mejor un euskera mal pronunciado (Santurtxi) que un correcto castellano (Santurce).

Lo que pasa es que la realidad no suele ser ni simple, ni clara, ni cómoda. Ante la dificultad de lo complejo (l’embarras du choix) tientan los dogmas religiosos. Las opciones son varias y combinables entre sí: la de la Santísima Trinidad de los tres dioses en uno; la de la Santísima Dualidad, con cuyos fieles es difícil socializar sin la presencia de su pareja; la de la Santisima Unicidad de patrias, lenguas, amores o nombres de ciudades.

Para terminar, deberes para las vacaciones: ¿por qué Bilbao se resiste a ser oficialmente «Bilbo»?