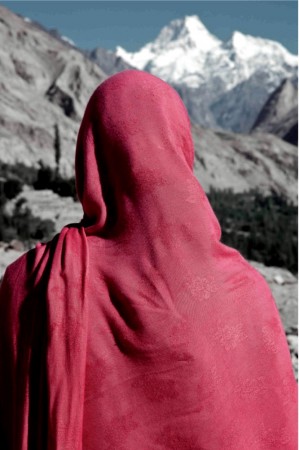

Sobre la amistad se ha escrito mucho a lo largo de la historia, desde el Poema de Gilgamesh, Aristóteles, Epicuro, Cicerón, Plutarco o Séneca hasta Simone Weil, Jacques Derrida, Maurice Blanchot o Giorgio Agamben, pasando por Montaigne o Anne-Thérèse de Marguenat, más conocida como Madame de Lambert. Pero casi siempre se ha pensado desde la apología o relacionándola con la felicidad. El hilo conductor de esa tradición filosófica es que puede haber una amistad perfecta o verdadera. Sin embargo, en La pasión de los extraños. Una filosofía de la amistad,[1] Marina Garcés afirma que, para acercarse a sus enigmas y así ampliar sus sentidos, tendríamos que distanciarnos de esos ideales. Para ella, más que en su idealización o en su visión romántica, la fuerza de la amistad reside en los vínculos a partir de los cuales podemos problematizar aquello que somos. Nos dice que en esa posibilidad de juntarnos con quien no conocemos hay riesgo, pero también potencia de extrañeza. La amistad sería entonces la proximidad entre individuos que, a pesar de estar muy cerca, siguen siendo desconocidos el uno para el otro; residiría en la necesidad de aproximarnos a lo extraño de los demás o a lo desconocido de nosotros mismos. Es decir, como dice Laura Quintana en Espacios afectivos. Instituciones, conflicto, emancipación[2] se trataría de asumir el esfuerzo por dejarse alterar por las demás y construir un horizonte común, para organizarnos en la resistencia o en la vida misma.

En esa capacidad de exposición hacia las demás se despliega el reconocimiento de que es imposible pensar sin otros. Necesitamos arriesgarnos a la pluralidad de historias, de lenguajes, de encuentros y desencuentros, de acuerdos y desacuerdos. Parafraseando a Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga, historiadora y activista boliviana, somos un ensamblaje de procedencias, deseos, creencias, razones e historias, con sus pliegues, fracturas, contradicciones, fricciones. Hablar de amistad supone, entonces, reconocer que vivimos en relaciones conflictivas, a la vez que afectivas.

Como dice Garcés, “Nietzsche no escribió un libro sobre la amistad, pero casi todos sus escritos están salpicados y atravesados por esta cuestión y por la inquietud que le provoca. Sus palabras, normalmente aforísticas, están tensadas tanto por la celebración como por el dolor. La amistad es, para Nietzsche, una extraña mezcla de necesidad y de milagro, que reúne en una sola presencia la inestabilidad de una verdad compartida. La amistad no es receso, es anhelo. No es reposo, es resistencia. No es seguridad, sino un baile sobre la doble sombra de la soledad y de la enemistad. (…) Es una forma de relación con la verdad que debe ser compartida, hasta el final, incluso con el enemigo”.

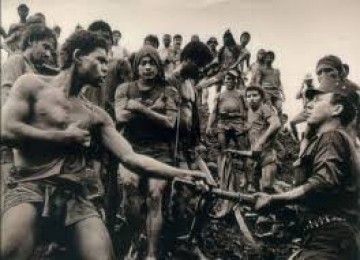

Sin embargo, Achille Mbembe nos recuerda en Políticas de la enemistad[3] que, lamentablemente, vivimos nuestro deseo de amistad en sociedades de la enemistad. De Thomas Hobbes a Carl Schmitt -que a su vez retoma el concepto hostis, enemigo público, de Cicerón (siglo I a.C.)-, el principio de la enemistad ha sido una constante en la teoría de la política moderna. Si, como enunciara el segundo en El concepto de lo político, la política se ha basado en la distinción entre quién es amigo y quién enemigo, hoy cualquier presencia es vista y clasificada como potencialmente hostil, es decir, como algo o alguien que puede poner en peligro nuestra existencia. Es la vieja consigna “El hombre es un lobo para el hombre” que tantas veces hemos escuchado y que, por desgracia, determina el sentido de toda convivencia: vivir entre extraños es vivir entre enemigos.

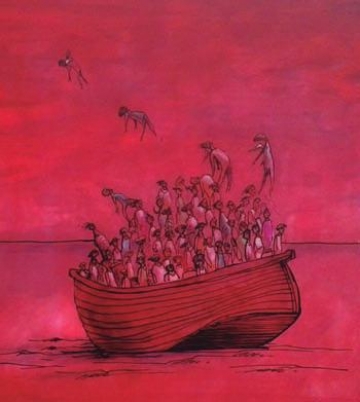

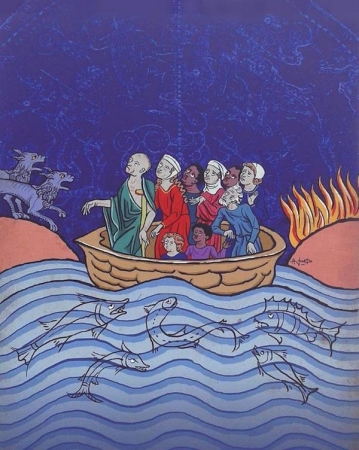

Quizás el paradigma más trágico de ese aforismo sea hoy la crueldad con la que Israel ataca, una y otra vez, la franja palestina de Gaza, donde habitan en pésimas condiciones casi dos millones de personas a las que, en un delirio incomprensible, el gobierno de Netanyahu pretende expulsar para que esas tierras sean definitivamente ocupadas y, una vez colonizadas, según otra bravuconada de Donald Trump, convertidas en un paraíso turístico. Tal vez, el odio entre judíos y musulmanes o la islamofobia que se extiende por el mundo sean el espejo donde el par amigo-enemigo se muestra de la forma más cruel. Santiago Alba Rico, en “Poesía y genocidio”[4], escribe que la confrontación desproporcionada entre Israel y Palestina se encierra en una lógica bélica que reproduce la eterna ley de Talión entre dos fuerzas que se sienten igualmente legitimadas a cualquier desmán sangriento contra el derecho internacional y la ética elemental en el que, por lo demás, la fuerza del más débil siempre sufrirá los peores daños. La guerra, sea cual sea, bien entre Estados (Ucrania y Rusia,)o entre civiles (Etiopía o Yemen) impone siempre esa terrible lógica binaria: “Estás con nosotros o contra nosotros”.

Actualmente, parafraseando a Ulrich Beck en La sociedad del riesgo global, es difícil escaparse de la incertidumbre que provocan muchas decisiones políticas y económicas, causantes de tantos desajustes sociales y conflictos bélicos. “La confusión se convierte, entonces, en una herramienta de gobierno a través del miedo y del control”[5], la noción de amenaza ya no es una excepción, sino un marco en el que se desarrollan las dependencias humanas y geopolíticas.

Las relaciones de amistad y de enemistad se encuentran en el centro de este sistema de poder. Mbembe en su análisis de las democracias contemporáneas y de su origen bélico y colonial muestra como el lenguaje democrático de la pacificación de las sociedades se basa en dos principios: el primero es la separación o desvinculación artificial entre una comunidad de semejantes, es decir, el sueño alucinatorio de una nación sin extranjeros, que serían los peligrosos y los enemigos en tanto en cuanto suponen una amenaza de exterminio. La alteridad no se acoge, sino que se administra como un riesgo. De ahí el segundo principio de la sociedad de enemigos:el permanente estado de guerra. Cualquier presencia extraña sería reducida a un índice de peligrosidad y, por tanto, nos situaría en la lógica de la seguridad y la deshumanización del potencial enemigo.

Lo que precisamente hace Garcés con su historia de la filosofía de la amistad es poner en entredicho esa dialéctica amigo-enemigo para pensar esa extrañeza y ese miedo como potencias emancipadoras porque, liberándonos de nuestros prejuicios y recelos, nos permitirían crear afinidades afectivas entre los que no estamos vinculados por otras relaciones.

Así, la amistad crearía una grieta donde se supone que solo puede haber odio o, en palabras de Derrida, una promesa por venir, un vínculo que abriría la puerta a los extraños para convertirlos en próximos, pero sin asimilarlos. La tendencia a la ayuda mutua y a la benevolencia hacia los demás no sería consecuencia de una ideología abstracta o de una idea de comunidad perfecta, sino de la necesidad de experiencias cotidiana spara desandar las paranoias de la enemistad, desnaturalizar la guerra y descubrir las bases políticas y emancipatorias del afecto.

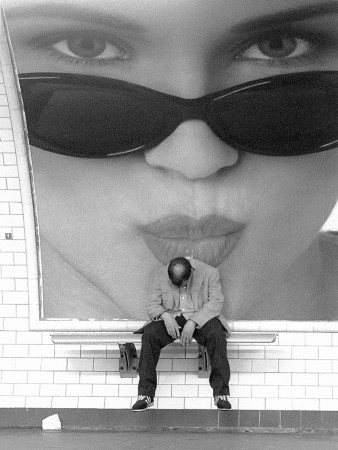

“Una de las maneras en que se podría definir la democracia es como ese sistema social y político en el que la confianza entre extraños es posible”[6]. Por el contrario, la frase que desde la infancia nos han enseñado para inculcar el miedo: “No hables con extraños”, es el principio que bloquea el camino hacia las sociedades realmente democráticas, ya que hace de la desconfianza el elemento central de la vida en común, dice Garcés, citando a Danielle Allen, la politóloga autora de Talking to Strangers.

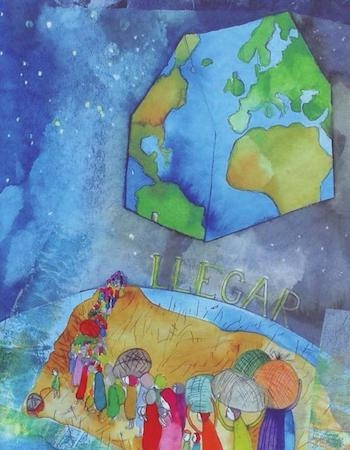

Para ser extraños y convivir políticamente entre extraños -escribe Garcés- hacen falta, al menos, dos condiciones. La primera, que no se den procesos de expulsión, segregación o exterminio con la finalidad decrear comunidades idénticas, o comunidades de semejantes. Esta concepción identitaria de la semejanza es la antítesis de los conceptos políticos de igualdad y de fraternidad. La segunda, menos evidente, que la posible extrañeza de unos hacia otros no se vea reducida a un catálogo de diferencias previamente clasificadas y legitimadas. Una sociedad basada en la diversidad está más cerca de hacer posible la extrañeza que una basada en la identidad única, pero no garantiza necesariamente esa posibilidad.

Por eso, contra la ficción liberal que hace de la libertad un atributo individual, la experiencia de la libertad -continúa Garcés- no se da sin que una relación la haga posible. La libertad nace del modo como nos dejamos ser, unos a otros, sin dejarnos caer.En cierto sentido, se refiere también a la fraternidad como un vínculo más amplio y universalizable, que es el de la condición de hermandad entre todos los seres humanos. Aunque como entre hermanos también puede surgir el fratricidio, camaradería no entendida como un enunciado abstracto idealista que elude cualquier compromiso político, sino como un modo de agencia militante,implicada con luchas emancipadoras situadas y modos de resistencia, que nos convoque políticamente.

Fraternidad y fratricidio comparten la misma raíz. Este antagonismo entre la unión y la destrucción entre iguales no es únicamente lingüístico, también es simbólico y político. El mito bíblico de Caín y Abel señala una advertencia moral sobre la violencia en la humanidad: el otro igual se convierte en enemigo íntimo, el más peligroso. Por tanto, la fraternidad no siempre es emancipadora, puede ser desgarradora, como la fraternidad nacionalista de las guerras civiles o la que segrega a los extranjeros; como la ideológica que persigue todo tipo de disidencias políticas, religiosas o sexuales o la fraternidad masculina que margina a las mujeres. En este sentido, Garcés dedica un capítulo a la sororidad y a las luchas de los colectivos feministas que ponen al descubierto los límites patriarcales y androcéntricos de la amistad.

Siguiendo a Marcela Lagarde en “Pacto entre mujeres y sororidad”,[7] lo que indica el término de sororidad es que el cuidado y la fraternidad no son realmente posibles sin un combate compartido contra la posición de subalternidad de las mujeres en el mundo. Así, esos vínculos se trasforman en políticos porque subvierten las relaciones de poder a través del aprendizaje de la amistad que, más allá del ámbito privado, se convierten en formas de resistencia, agencia, sostén mutuo y comunidad.

Lo dice también Geoffroy de Lagasnerie en Un elogio de la amistad,[8] cultivar la amistad como modo de vida es una práctica existencial marcada, como todos los planteamientos utópicos, por una aspiración a salir, a salir de las formas normativas de la vida en sociedad. Pero ese salir, no significa retirada, ni aislamiento, ni desconexión o encierro. La amistad representa quizá la única forma quenos ofrece tomar distancia respecto de los dispositivos normativos de la existencia (según de Lagasnerie, concretamente de los familiares y conyugales) y del conjunto de rasgos dominantes que conforman nuestro carácter, identidad personal o comunitaria.

En el capítulo que da título al libro “La pasión de los extraños”, Marina Garcés nos pone como ejemplo de lo que para ella es la verdadera amistad sin condición a E.T, el personaje de la película del mismo título, y la relación que el extraterrestre tiene con Elliot, el adolescente que, incondicionalmente, lo acoge en su casa hasta que, con la complicidad de su familia y amigos, consiguen llevarlo a la nave que lo devolverá a su casa en el espacio. Elliot se niega en todo momento a aceptar que las autoridades se lleven a su nuevo amigo, tampoco quiere obedecer la orden del funcionario que, a su vez, invoca la autoridad del presidente del Gobierno de los Estados Unidos, que es quien ha ordenado su captura. El niño replica, llorando, pero indignado: “No me importa lo que diga el Presidente, ¡es mi mejor amigo!”.

No puede haber una respuesta mejor: la amistad es un hecho que no necesita justificaciones. Frente a la autoridad máxima opone otra autoridad, incluso superior: la de haber encontrado un mejor amigo. El choque entre estas dos posiciones solo se puede resolver, como ocurre en la película,por la fuerza o con la inventiva del amor. Para Garcés lo que hace la película es abrir, para todas las personas, grandes y pequeños, la pregunta por el amor incondicional. Solo se puede amar sin condición alguna a quien no será, nunca, nada tuyo. Elliot descubre que la incondicionalidad ya no está en lo que recibe de los padres, sino en lo que él da a un extraño de quien, tarde o temprano, se tendrá que separar. La amistad, de ese modo, sería la aventura de descubrirnos y hablarnos como extraños.

[1] Marina Garcés, La Pasión de los extraños. Una filosofía de la amistad, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2025.

[2] Laura Quintana, en diálogo con Damián Pachón, Espacios afectivos. Instituciones, conflicto, emancipación, Herder, Barcelona, 2023, p.21.

[3] Achille Mbembe, Políticas de la enemistad, NED ediciones, Barcelona, 2018.

[4] Santiago Alba Rico, “Poesía y genocidio”, Público, 22 de diciembre de 2023.

[5] Garcés, op. cit., p.19.

[6]Ibid., p.92.

[7] Marcela Lagarde, “Pacto entre mujeres y sororidad”, Aportes par el Debate, n.º 25,2009.

[8]Geoffroy de Lagasnerie, Un elogio de la amistad, Taurus, Madrid, 2025.