Foto: Ekaitz Cancela

Nuria Alabao

Investigadora y activista, licenciada en periodismo por la Universidad Pompeu Fabra y doctora en Antropología por la Universidad de Barcelona. Coordina la sección de Feminismos en Ctxt.es y forma parte del colectivo editor de la revista Zona de Estrategia, especializada en investigación militante y vinculada al área política de la autonomía.

Paralelamente, desarrolla una intensa labor investigadora en espacios autónomos y laboratorios de ideas, vinculados al pensamiento crítico y los movimientos sociales, como la Fundación de los Comunes y el Grupo de Recerca sobre Exclusió i Control Socials de la Universitat de Barcelona. Sus áreas de interés incluyen el feminismo, con especial atención a las cuestiones de clase, crítica a la familia y al trabajo, así como el análisis del antifeminismo de la extrema derecha y la relación entre la reacción conservadora y las cuestiones de género. También ha analizado y adoptado una postura crítica frente las derivas punitivistas dentro de cierto feminismo. Ha impartido conferencias, escrito artículos y colaborado en obras como Un feminismo del 99% (2018), Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo (2020) y ¿A quién libera el feminismo? Clase, reproducción social y neoliberalismo en Alianzas rebeldes. El feminismo más allá de la identidad (2021). Ha publicado varios libros el último de los cuales es Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales. 2025 Katakrak

Galde. Una de las tesis del libro es que el género es un campo de batalla clave para las nuevas derechas, que impulsan guerras de género como reacción a cambios sociales que desafían las concepciones tradicionales de género y sexualidad. Indicas que estas guerras se han convertido en conflictos que implican luchas más amplias por el poder y por determinados proyectos políticos ¿Por qué el cuerpo, la sexualidad y la familia se han convertido en ejes centrales en esta disputa y en qué medida estas guerras sirven para impulsar políticas y alianzas reaccionarias?

Las guerras culturales entorno a las cuestiones sexuales y de género forman parte de la manera en la que construimos nuestras identidades y por eso son profundamente emocionales. Precisamente, los movimientos de extrema derecha son maestros en generar emociones y en transformarlas en energía política. Ejemplos de estas guerras de género serían el terror sobre una supuesta “infancia en peligro” cuando se propone educación sexual en las escuelas, la demonización de las personas trans, la oposición a la ley de violencia de género en España o la resistencia feroz a los derechos reproductivos que hemos presenciado a nivel global. Estas temáticas son útiles precisamente porque generan movilización en apoyo a proyectos reaccionarios en tiempos de desafección política, construyen enemigos claros —el feminismo, las personas trans, los migrantes— y traducen las preocupaciones derivadas de las múltiples crisis que atraviesan nuestras sociedades en batalla cultural o moral; y frente a un presente y un futuro inciertos, tratan de generar la ilusión de que hay un orden del pasado al que podemos regresar.

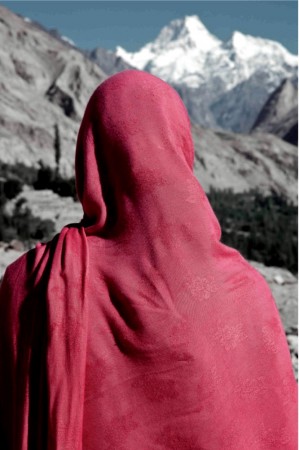

Evidentemente estas cuestiones de género no sirven únicamente para soslayar los conflictos redistributivos, sino que están profundamente relacionadas con cómo se estructuran las jerarquías sociales: el orden de género, la estructura familiar, quién tiene derecho a ser cuidado y quien, a cuidar, quién debería reproducirse y cómo, etc. Por eso el género se convierte en un campo de batalla fundamental, que además es útil para alimentar políticas autoritarias y legitimar agendas que pueden combinar antifeminismo, racismo y securitarismo todo ello en “defensa de la familia” o de “nuestras mujeres” contra la supuesta invasión de migrantes.

Estas guerras de género sirven además para unir a diferentes actores —desde fundamentalistas religiosos hasta neoliberales o masculinistas— bajo un mismo marco político y para construir alianzas transnacionales como hemos visto en los últimos tiempos.

Galde. Señalas que el antifeminismo no solo resiste al cambio, sino que busca una regresión en derechos sociales, usando discursos de amenaza y temor para revitalizar alianzas reaccionarias. En el Estado español, ¿qué grado tiene la replicación de movimientos internacionales anti-género y qué particularidades observas respecto a la internacionalización de esta agenda “anti-género”?

Más que un mero reflejo de lo que sucede fuera, España se ha convertido en un nodo central de la internacional antigénero. Aquí nacieron organizaciones como Hazte Oír y su plataforma global CitizenGO, que hoy opera en múltiples países lanzando campañas contra derechos sexuales y reproductivos o contra los derechos LGTBIQ. También la Fundación Valores y Sociedad, vinculada a exdirigentes del PP, como Jaime Mayor Oreja, ha tejido puentes estratégicos, sobre todo con América Latina, donde difunden marcos como la lucha contra “ideología de género” o la defensa de la “familia natural”. Dentro de este panorama internacional España crea y exporta argumentarios y tácticas tanto activistas como partidarias, a la vez que adapta repertorios globales al contexto local. Estos actores le dan mucha importancia a la batalla cultural porque creen que tienen la misión de confrontar consensos sociales que son mayoritariamente progresistas en un país donde el feminismo además tiene mucha presencia pública y relevancia social.

Estas organizaciones españolas y otras similares forman parte de redes europeas y transnacionales como el Congreso Mundial de la Familia que reciben financiación millonaria de fundaciones vinculadas tanto a Rusia como a EE.UU., lo que demuestra que la internacionalización de la agenda antigénero se sostiene también en un entramado económico que transciende diferencias geopolíticas. Las cuestiones de género son uno de los principales pegamentos políticos para las derechas radicales de todo el mundo.

Galde. Según señalas, las posiciones de la juventud son ambivalentes: interiorizan ideas favorables a la igualdad, pero también reciben influencias antifeministas y racistas que, principalmente en los hombres jóvenes, se presentan como rebeldía. ¿El feminismo califica de forma simplificadora estas posturas y, por tanto, se equivoca en la manera de dirigirse a ellos? ¿Esta división generacional es solo pasajera o representa algo más duradero, como sugieren algunos estudios?

Creo que aquí conviene matizar. Por un lado, es verdad que las generaciones más jóvenes muestran actitudes más abiertas e igualitarias en la práctica cotidiana: son más tolerantes con la diversidad sexual y, en general, existe un consenso amplio en torno a la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo crece un antifeminismo juvenil entre los chicos, y que tiene que ver menos con una oposición a la igualdad en sí que con la forma en que quizás perciben al feminismo: como ideología de Estado, como discurso oficializado en la escuela, en los medios y en el gobierno. Rechazarlo se experimenta entonces como una forma de insubordinación o de rebeldía contracultural. Y aquí la extrema derecha ha sabido jugar muy bien sus cartas: les ofrece un relato que traduce sus frustraciones y ansiedades —ante un futuro de precariedad, crisis climática o falta de horizonte vital— en oposición al feminismo, presentándolo como culpable de sus males o como un movimiento que les roba algo.

Por otra parte, parte de los mensajes que reciben del feminismo mainstream son del tipo “todos los hombres son violadores” o se les pide que “renuncien a sus privilegios” —cuando ellos todavía no perciben grandes desigualdades con sus compañeras—. Esto refuerza el atractivo de los proyectos reaccionarios que, por el contrario, les ofrecen un sentido de orgullo y de pertenencia.

La división generacional no parece pasajera: es la expresión de un cambio en la estructura de oportunidades políticas y culturales en la que los jóvenes se socializan. Algunos estudios muestran que el antifeminismo, cuando se instala en la juventud, puede dejar huellas duraderas, sobre todo si se articula con identidades políticas o con comunidades online muy cohesionadas. Por eso es urgente que el feminismo deje de situarse en un registro exclusivamente culpabilizador y sea capaz de proponer a estos jóvenes un horizonte emancipador, que los incluya como sujetos activos de transformación y no como adversarios.

Se trata de resituar el conflicto: el enemigo no es el feminismo o los migrantes sino las estructuras que producen desigualdad —las jerarquías de clase, la concentración de la riqueza, la explotación laboral y la mercantilización de la vida—. Para hacer frente a las ideas del antifeminismo es fundamental articular una visión feminista que vincule la lucha por la justicia de género con aquellas por la justicia económica, un horizonte en el que implicar a los chicos jóvenes.

Galde. Tu libro se vincula con una corriente transfeminista que analiza las políticas de la derecha radical contra la “ideología de género” en contextos locales e internacionales que plantean la necesidad de organizar formas de solidaridad locales e internacionales. ¿Cómo valoras la organización actual de las redes feministas para construir mayorías sociales y cómo dialogan con otras luchas interseccionales contra las políticas neoliberales?

En España el feminismo tiene una posición hegemónica, pero esa centralidad no debe confundirse con unidad: dentro del campo feminista conviven proyectos muy distintos, algunos con una clara vocación emancipadora y otros que, en cambio, operan como herramientas de legitimación de gobiernos e instituciones. En ese sentido, podríamos hablar de una suerte de “lucha de clases” interna al propio feminismo, donde coexisten corrientes críticas con el capitalismo, el racismo o el patriarcado estructural, junto a otras que se limitan a gestionar el marco existente. También hay corrientes conservadoras e incluso que convergen con los proyectos de extrema derecha: un feminismo transexcluyente o uno autoritario y punitivo que utiliza el código penal como solución a todos los problemas y que se plantea, por ejemplo, criminalizar la prostitución.

El desafío, entonces, es que el feminismo de base, o el que se concibe como parte de un proyecto de emancipación universal logre desmarcarse de esas dinámicas institucionales o conservadoras y proponga una agenda propia, conectada con problemas más amplios. Eso implica también tejer alianzas con otras luchas —la de vivienda, contra el racismo, la precariedad, o la destrucción del planeta—. Allí donde estos vínculos ya se están dando, el feminismo se convierte en una fuerza capaz de disputar el orden neoliberal y abrir horizontes de transformación colectiva.

Galde. Los agentes de esta derecha utilizan conflictos de género para reconfigurar el panorama sociopolítico, movilizando sentimientos como la indignación y el miedo, y presentando ciertos grupos como amenazas para la nación. ¿Cómo funcionan estos pánicos morales y qué herramientas usan para hacerlos tan efectivos? ¿Podrían estos miedos reconvertirse en potencias emancipatorias?

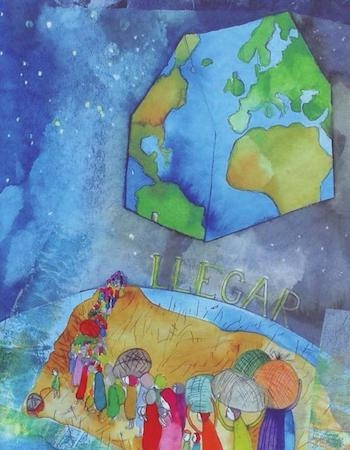

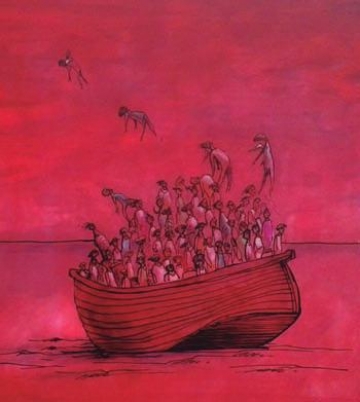

Voy a poner un ejemplo sobre esto que me parece importante. Hoy uno de los discursos más importantes de la extrema derecha en Europa se construye en torno a la supuesta “protección de las mujeres” y de las personas LGTBI, presentando a los migrantes —sobre todo a los musulmanes y muy especialmente a los jóvenes migrantes no acompañados— como una amenaza a su seguridad e integridad. Se trata de un pánico moral que convierte a estos colectivos en agresores sexuales por definición, declarados como absolutamente inintegrables en la comunidad nacional. Es potente porque utiliza un marco: el de la alarma por las agresiones sexuales que ha construido el feminismo, pero lo desvía hacia el nativismo y la criminalización de los migrantes.

Estos pánicos morales nunca pueden convertirse en potencias emancipadoras porque operan justo al revés: desvían la atención de los problemas de fondo y bloquean cualquier posibilidad de organización colectiva en torno a ellos. Canalizan la angustia social hacia falsos enemigos —los migrantes, las disidencias sexuales o el feminismo— en lugar de señalar al capitalismo, a la precariedad o a la mercantilización de la vida como responsables de nuestras inseguridades vitales. Nuestro reto sería romper con esa lógica del pánico y volver a situar en el centro las causas estructurales de la desigualdad y la violencia, para que la rabia social no se dirija hacia fantasmas sino contra quienes realmente concentran el poder.

Galde. En su libro “¿Quién teme al género?”, Judith Butler también reflexiona sobre las alianzas reaccionarias entre sectores conservadores y ultraliberales que priorizan al individuo y la familia tradicional. Has trabajado mucho sobre este tema y tienes una posición abiertamente critica con la institución familiar y retomas la idea feminista de “abolir la familia”. ¿Qué formas de organización social y económica podrían abrir caminos hacia nuevos parentescos y formas de convivencia en el futuro?

La consigna de “abolir la familia” es una línea de trabajo del feminismo de los años 70 que se proponía generar alternativas para una institución que es central para la reproducción de las desigualdades y donde se produce todavía hoy mucha violencia.

Pero lejos de perder importancia, actualmente la familia es más central que nunca: en un contexto de retirada del Estado, los jóvenes dependen cada vez más de ella para acceder a vivienda, estudios o cuidados. Abolir la familia no significa aquí rechazar el cuidado o el afecto que puede ofrecer esta institución, sino de proponer un horizonte de reorganización social: ampliar los servicios públicos y reorganizar la sociedad para que el cuidado y la seguridad vital no dependan de la familia que te haya tocado en suerte y para repartir estos cuidados de forma más equitativa.

A su vez, hoy es ineludible oponerse al uso de “familia” que hace la extrema derecha como ariete cultural y programa material al servicio de un programa reaccionario y fundamentalmente antisocial. Esto implica cuestionar la función de la familia en la transmisión del patrimonio y la reproducción de las clases sociales —¿cómo sería un capitalismo sin herencia? — y abrir la imaginación hacia otras formas de parentesco y convivencia que no reproduzcan las subordinaciones de edad y género que muchas veces se dan dentro del modelo familiar tradicional.

Galde. En tu análisis sostienes que en estas sociedades faltan proyectos de futuro potentes, ya que el panorama social está marcado por la crisis ecológica, el cambio climático y relatos distópicos, sin utopías que despierten ilusión. ¿Qué elementos consideras necesarios para que surjan utopías que reactiven la política y el compromiso? ¿Existen experiencias que apunten a estos escenarios de esperanza?

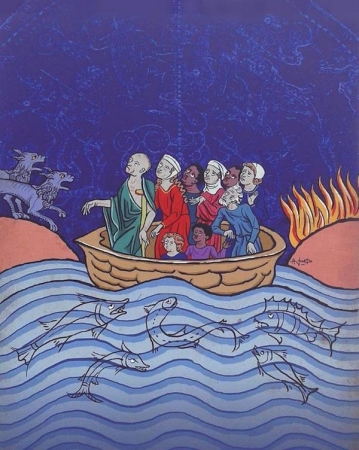

Vivimos en un tiempo atravesado por crisis múltiples —climática, social, ecológica— y, sin embargo, crece la respuesta reaccionaria. Esto está relacionado con nuestra incapacidad de generar imágenes del futuro que no estén asaltadas por la catástrofe, pero sobre todo con la ausencia de organizaciones que puedan sostener un proyecto transformador. Las estructuras del movimiento obrero perdieron en gran parte su capacidad política y no hemos podido construir alternativas a la altura. Lo que tenemos son resistencias fragmentadas, movilizaciones puntuales o identitarias, que rara vez consiguen articularse en un horizonte común.

Por eso, más que esperar al futuro, la clave es asumir que, si no luchamos, las cosas pueden ir a peor. Y, al mismo tiempo, que se vive mejor luchando. En la organización, en el apoyo mutuo, en las comunidades que resisten, hay una vida más plena que la que ofrece el aislamiento neoliberal o el repliegue reaccionario. Ahí, en esas prácticas cotidianas de solidaridad, pueden germinar las utopías necesarias para reactivar la política. No serán quizá las grandes narrativas del siglo XX, pero sí horizontes más modestos y arraigados en las necesidades concretas de la gente y de los territorios. Experiencias desde las que sea posible pensar un futuro posible que no consista en construir muros para excluir a otros del bienestar, o islas para que nos afecte lo mínimo posible el cambio climático. Desde ellas, además, quizás consigamos generar la fuerza para transformar el miedo o la rabia y la desafección en fuerza colectiva capaz de frenar el avance reaccionario, de impulsar las luchas por la desmercantilización de lo necesario para vivir y de abrir nuevos horizontes políticos a lo colectivo.