Una historia social de los derechos

(Galde 16, otoño/2016). Sebas Martín.

Baracaldo, mayo de 1905. Varios funcionarios judiciales acuden a la vivienda de un jornalero para ejecutar un desahucio. Días atrás se había producido una de las mayores huelgas de inquilinos vividas hasta el momento en el Estado. Numerosos arrendatarios habían dejado de pagar la renta para forzar a los arrendatarios a bajar el precio del alquiler. La maquinaria estatal se activó de inmediato para proteger a la propiedad privada. Los lanzamientos no se hicieron esperar.

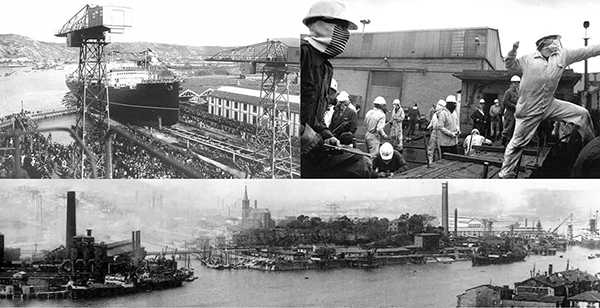

Aquella mañana del día 22 de mayo aguardaba una sorpresa a los oficiales del juzgado. La vivienda que pretendían desahuciar se encontraba rodeada de centenares de mujeres. Impedido el desalojo, los vecinos del barrio, en acto de protesta, resolvieron ocupar la vía pública con sus muebles y enseres. La protesta se expandió rápidamente. El paso a las casas afectadas por los desahucios fue cerrado. Altos Hornos, los astilleros del Nervión, varias fábricas y el colectivo de tipógrafos se declararon en huelga. Para impedir la llegada de refuerzos policiales, las vías de trenes y tranvías fueron bloqueadas. Decenas de mujeres, auténticas protagonistas de aquella movilización, se arrojaban a las vías del tren que circulaba desde Portugalete para detenerlo. Al anochecer, todos los barrios populares de la ría vizcaína se encontraban en pie de guerra.

También lo estaban las autoridades oficiales. A aquellas horas ya se habían producido decenas de procesamientos. El gobernador civil y el militar, el presidente de la Audiencia y de la Diputación, se encontraban reunidos para decretar el estado de excepción. Con el fin de que la respuesta represiva se produjese con total impunidad, fue ordenada la “censura telegráfica”. Los periodistas no podrían dar cuenta de lo que ocurriese. Al mediodía siguiente quedaba declarado el estado de guerra. El bando militar amenazaba con proceder “sumariamente contra los que atentasen contra la fuerza pública”. Como refuerzo, acudieron a la zona los regimientos de Cuenca y Garellano. La protesta del pueblo trabajador, que vivía hacinado en viviendas insalubres arrendadas a precios desorbitados, tuvo que ser liquidada por la fuerza de las armas.

La Fiscalía del Tribunal Supremo, en su memoria anual, hizo saber que los desahucios pudieron finalmente practicarse. Pocos años después, se inauguraría en el mismo Baracaldo el primer barrio de viviendas dignas para obreros. No fue el Estado el que promovió su construcción. Fueron cooperativas de trabajadores las que hicieron posible estas primeras promociones de “casas baratas”.

Las dos caras del constitucionalismo

Cada derecho fundamental tiene su historia social. Tal podría ser una de las conclusiones del análisis de los episodios que se acaban de narrar. No existe ningún derecho recogido en las constituciones, conducente a garantizar la igualdad entre los ciudadanos, que no tenga detrás toda una historia de movilización y protesta, pero también de sufrimiento y desgarro. Porque, cuando el Estado se propone como fin primero el mantenimiento de la desigualdad, de las jerarquías y del privilegio, termina por fuerza desembocando en el uso desmedido de la violencia. Tal podría ser, de hecho, otra de las conclusiones deducibles de aquellos representativos acontecimientos.

La huella de los humildes quedó bien pronto registrada en el constitucionalismo europeo. Casi desde su mismo arranque. El proyecto constitucional para la I República francesa, de 1793, proclamaba que los “socorros públicos” eran “una deuda sagrada” y que la “instrucción” era una “necesidad común”. Por eso la “sociedad” tenía que poner la educación “al alcance de todos” y debía también “el sostenimiento a los ciudadanos desgraciados, bien procurándoles trabajo, bien asegurándoles los medios de existencia”.

Es falsa, pues, esa teoría generacional que describe la historia de los derechos como un progreso evolutivo, que comienza con los derechos individuales y las libertades negativas, prosigue con los derechos políticos y las libertades positivas y solo al final es capaz de concluir consagrando los derechos sociales, económicos y culturales. Estos hicieron acto de presencia desde el mismo comienzo del constitucionalismo. E irrumpieron, no por casualidad, acompañando el establecimiento de sistemas democráticos, basados en la soberanía “popular” –no simplemente “nacional”– y en el sufragio universal.

Toda una tradición constitucional, de carácter social y democrático, se inauguró entonces. Siempre estuvo presente en las calles y las barricadas. En contadas ocasiones alcanzó la letra constitucional. Así fue en 1848, con la carta magna francesa proclamando de nuevo el inexcusable deber público de facilitar “la instrucción indispensable para todos los hombres” y de “asegurar la existencia de los ciudadanos necesitados”. Hizo falta, sin embargo, un desastre bélico de alcance mundial para que los principios democráticos y sociales hallasen plena cabida, por vez primera, en las constituciones europeas.

La certeza compartida en la primera posguerra quedó registrada en la constitución fundadora de la Organización Internacional del Trabajo. Existían “condiciones de trabajo que entraña[ban] tal grado de injusticia, miseria y privaciones” que “el descontento causado constitu[ía] una amenaza para la paz y la armonía universales”. La paz era inviable sin “justicia social”. Tal era la convicción. Y la República de Weimar la constitucionalizó, sublimándose en ejemplo general. El otrora intocable derecho de propiedad fue sometido a la legislación democrática. También la libertad contractual e industrial. La protección de los trabajadores devino un deber legal. Y la instrucción se convirtió en derecho universal. Ya no era la sociedad, en abstracto, la que debía satisfacer estos derechos. Era el Estado, con sus leyes, sus servicios y su posición de garante de una negociación equitativa de las condiciones laborales, el que debía garantizarlos.

No fue ese el fin primero del Estado anterior. El constitucionalismo dominante en el siglo XIX, expresión jurídica de lo que Immanuel Wallerstein ha bautizado como “liberalismo centrista”, asignó al aparato estatal el objetivo preponderante de proteger la propiedad y las libertades comerciales. Por eso el principio de representación política se ciñó a la nación propietaria, que debía dar su consentimiento a las leyes, como las de presupuestos, que restringían su hacienda. En lo restante campó a sus anchas el poder ejecutivo y toda una burocracia intervencionista que adoctrinaba y mantenía a raya a la disidencia. No es de extrañar que el Estado fuese entonces identificado con la dominación de clase. Solo a través de otro derecho fundamental para el liberalismo, la libertad de prensa, se abrieron las brechas por las que penetró la contestación.

Fueron los legatarios de este constitucionalismo oligárquico los que se enfrentaron a las nuevas repúblicas sociales de entreguerras. Traicionando todo antecedente liberal, las abatieron sin piedad. Colocaron en su lugar regímenes totalitarios preocupados, ante todo, por domesticar e integrar jerárquicamente al pueblo trabajador. La ecuación entre fascismo, supresión de libertades y garantías vinculadas al trabajo y represión descontrolada estuvo clara para quienes lo derrotaron. Las constituciones de Francia e Italia de 1947, por ejemplo, volvieron a acoger la huella de los humildes consagrando la dignidad humana y asociándola a sistemas de reconocimiento y protección que no volverían a abandonar a las personas a los poderes salvajes del mercado y a la arbitrariedad.

Es todo aquel constitucionalismo garantista de la segunda posguerra el que hoy se desploma ante nuestros ojos. Una crisis en buena medida inducida, y funestamente gestionada, ha proporcionado el pretexto perfecto para acelerar su desmontaje y remplazarlo por otra versión del constitucionalismo como forma de dominación. El intento no está saliendo en balde. La vigencia cultural de las constituciones sociales deslegitima los actos políticos que las suspenden y contradicen, generando desafección. El espíritu emancipatorio inherente al derecho del trabajo riñe sin cesar con los intentos de degenerarlo en una reglamentación técnica, fría, eficientista y pro-empresarial, del mercado laboral. Y los principios garantistas en materia penal ponen en evidencia los desafueros crecientes de las políticas criminal y de seguridad.

La restauración del constitucionalismo oligárquico, además, engendrará monstruos. El recrudecimiento de la desigualdad, y las frustraciones que provoca, vuelven a canalizarse dirigiendo el desahogo hacia los sectores más vulnerables. Las condiciones de posibilidad de una regresión fascista no cesan de acumularse. Frente a ello, no cabe abandonar, ni en el discurso ni en las instituciones, las conquistas de los humildes aún vigentes en el constitucionalismo formal. Y a su vaciamiento hay también que contestar siguiendo el ejemplo de nuestros antepasados de hace un siglo: con movilización, protesta y cooperación horizontal para satisfacer las propias necesidades.